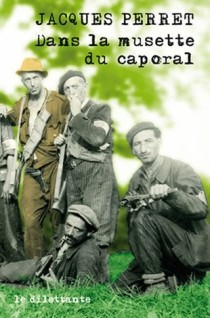

Dans la musette du caporal (2011)

http://www.ledilettante.com/livre-978-2-84263-684-5.htm

"La guerre, c’est comme le citron, ça avive les plaies et relève le goût du plat, du plat commun, de la vie de tous. C’est ce que semble dire Jacques Perret, tout en vidant sa musette. Et la guerre, lui, Perret, il la connaît : la der des ders fera rapidement de son père un prisonnier et de son frère aîné un mort parmi d’autres, livré à la boue et à la fosse. Frère dont il nous narre, dans La Mort de mon grand frère, la brève vie militaire et le transfert des cendres, texte bouleversant marqué par le « cri étouffé » d’une mère endeuillée à vie. En 1921, il se donne à la guerre du Rif (ses papiers et son maigre argent le sauveront : entendez par là que son portefeuille déviera un coup de poignard) ; prisonnier en 1939, le caporal se désépingle à la quatrième tentative ; fait la belle, il intègre l’ORA (la Résistance militaire). 1954, les « événements » d’Algérie lui offrent une nouvelle occasion de remonter au front et de batailler pour l’Algérie française. Ces temps forts, politiques et aventureux, d’une vie d’évadé de naissance on les retrouve dans d’autres articles de cette « musette » : Accident du travail (et les solidarités clandestines), Le retour à Berlin du caporal épinglé (ou comment l’artiste vient rôder sur les lieux de son chef-d’œuvre : son évasion), Scarlett derrière les barbelés (Margaret Mitchell en marraine de guerre), Prisonnier de guerre (ou comment faire un sort à la « fraternité » des camps). En bouquet final Pour Ramos rend un nouvel hommage au héros résistant de Bande à part. Ainsi fut Perret, atypique et Français toujours, délectable écrivain."

Quelques critiques...

Jacques Perret est un bloc. Avec lui, pas question de chipoter. Ou l'on passe son chemin. Ou l'on s'attable. Les inconditionnels appartiennent à toutes les familles, littéraires comme politiques. Ils n'ont en commun que le goût de la belle musique. Et du parler dru. Si bien qu'ils ne se lassent pas de relire les livres de celui qui s'en est allé voir, le 10 décembre 1992, si les anges avaient le pied marin. Il y aura en effet bientôt vingt ans que Perret nous manque, même si « Le Caporal épinglé » ou « Bande à part » trouvent encore et toujours lecteurs et relecteurs. Car, sur la défaite de 40, le refus du stalag, le choix de la Résistance, quoi de mieux que ces deux autobiographies romanesques ? On regrettera donc, et fortement, que les historiens n'y fassent jamais référence, alors qu'il s'agit de documents uniques sur la vie des Français.

Comme pour mieux nous en persuader, Le Dilettante vient de mettre en vente un petit volume, « Dans la musette du caporal », composé de textes autrefois publiés dans des revues et devenus, par la force des choses, difficiles à dénicher.

Bien évidemment, avec un tel titre, il y est question de guerre, de courage, et de souffrances. Les Perret ont payé le prix fort. En 14 d'abord, avec la mort de Louis, le frère aîné, élève chartiste qui s'engage à 18 ans et qu'une mitrailleuse allemande va faucher en septembre 1916. Jacques, alors âgé de 16 ans, enragera de ne pouvoir l'imiter. Cela se sent, se vit, à mots fusants, dans le premier récit consacré à ce grand frère trop tôt disparu. Il y a ensuite, dans cette musette, deux retours à Berlin, réduit en cendres, où l'ancien prisonnier, croix de guerre en juin 1940 et quatre fois évadé, essaie de retrouver les traces de son stalag, mais « la terre est sans mémoire ». Aussi Perret corrige-t-il une si scandaleuse anomalie en ressuscitant, à la manière d'une eau-forte, Ramos, le copain maquisard qui renoua avec l'héroïsme d'un Du Guesclin. Sublime. Vraiment sublime.

« Dans la musette du caporal », de Jacques Perret, éd. Le Dilettante, 128 p., 15 €.

Gérard Guégan, Sud Ouest, 13 novembre 2011

Qui lit encore Jacques Perret ? Une poignée de nostalgiques, et quand bien même, cela suffirait à maintenir vivant cet écrivain si français disparu en 1992. Mais ne vous méprenez pas : ces

lecteurs-là ne regrettent pas tant une époque qu’une certaine manière de s’en sortir avec les mots, de nouer la langue commune à la langue classique pour la faire sourire. Cela a donné des récits (Le

Caporal épinglé), des romans (Le Vent dans les voiles, Les Biffins de Gonesse, Mutinerie à bord), des chroniques (Objets perdus), des souvenirs (Raisons de famille) et un Bande à part qui fut

couronné du prix Interallié 1951, cérémonie à laquelle l’auteur arriva en retard, ce qui lui valut d’être accueilli par son complice Antoine Blondin sur un tonitruant : « Le voilà, Perret ! ».

Dernier en date, Dans la musette du caporal (126 pages, 15 euros, Le Dilettante), une sorte d’inédit rassemblant sept textes jusqu’alors dispersés dans différentes revues qui les publièrent entre 1945 et 1964. L’armée, la guerre, le camp. Et au-delà de cette ligne d’horizon, ce qui dépasse l’homme et le pousse plus loin que lui-même : la fraternité des clandestins, le champ d’honneur, l’amour de la patrie et, comme il dirait, autres valeurs qui ne plus parlent qu’aux dinosaures tricolores. Car Jacques Perret était de ces rares écrivains qui s’était fait une idée de son pays et s’y était tenu contre tous les vents et nombre de marées ; ses nombreux articles des années 50 et 60 dans Aspects de la France, Arts, Combat et Itinéraires en témoignent. Il ne cessait pas d’aimer sa patrie quand elle cessait d’être aimable. Perret était pour le trône et l’autel, tranquillement, sans agressivité, mais fermement, ainsi qu’il le rappela devant l’assistance médusée dans les tous premiers temps d’Apostrophes. Catholique et monarchiste de toujours et pour toujours. Ce qui ne l’empêcha pas, juste après sa quatrième tentative d’évasion réussie du stalag, de prendre le maquis et de rejoindre aussitôt l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée) tenue par des officiers de carrière pas très communistes. La moindre des choses pour celui qui se présente comme « Français, c’est à dire contribuable et mobilisable ». Il choisit la mitraillette car il ne croit qu’à la guerre à portée d’injures, et que les porte-parole sont rarement les porte-fusils. Maquisard non par idéologie mais par pure et instinctive réaction d’honneur : comme il est des circonstances où il serait déshonorant de ne pas s’engager, il n’a même pas réfléchi tant cela lui paraissait naturel. Porté par un même élan, en pleine guerre d’Algérie, il prit fait et cause pour son fils, un parachutiste OAS de 24 ans qui risquait gros pour avoir voulu supprimer un ennemi de l’intérieur. Cela lui valut quatre condamnations pour offense au chef de l’Etat (le général, par lui surnommé « célèbre diplodocque aléatoire ») et le retrait de sa médaille militaire.

La mosaïque de ces articles aux allures de nouvelles reflète bien son image de réfractaire, franc-tireur et marginal. En prime, on trouve quelques curiosités, comme les pages de « Scarlett derrière les barbelés », où l’ancien prisonnier de guerre rend hommage à Margaret Mitchell pour son Autant en emporte le vent : grâce à ce roman, tout le camp fut pris de scarlettine :

« L’ombre de cette fille émouvante nous suivait partout, elle nous parlait, nous encourageait, nous versait l’espoir et nous rendait la fierté. Les sentinelles devenaient les carpetbaggers, la faim, la misère et l’amour de Scarlett étaient les nôtres, la France était le Sud, et nous faisions le coup de feu avec le général Lee pour sauver l’honneur d’une société qui fut la nôtre, son idéal, ses fanfreluches et sa foi. Bénie soit Scarlett qui nous a susurré sous l’œil des barbares la merveilleuse histoire d’une civilisation dont nous voici les fragiles et derniers champions (…) Scarlett, agent secret de la civilisation dans les barbelés, nous a dit : « Soyez sudistes ! »

Rarement un roman populaire aura eu droit à une telle reconnaissance, en prise directe non avec ses qualités littéraires ou artistiques mais avec son cœur battant et son âme. Deux autres textes rapportent avec finesse et émotion le pèlerinage de Perret sur ses lieux de captivité en Allemagne, huit ans après la guerre. « Pour Ramos », éloge du maquisard inconnu et petit traité de fraternité, est tout aussi vibrant, dans sa manière, toute de pudeur et de discrétion. Mais le plus personnel de ces récits, et le plus inoubliable, celui qui ouvre le recueil, n’est pas consacré à la seconde guerre mondiale mais à la précédente : « La mort de mon grand frère » nous transporte dans la France d’avant où l’on comprenait « quelle institution miraculeuse était la famille où sans être d’accord sur rien on peut s’embrasser à propos de tout (…) Sur Dreyfus, déchirons-nous, mais sur Fachoda, holà ! ». Si une nostalgie perce dans ces pages bouleversantes, c’est bien celle d’une harmonie perdue. De son propre aveu, dans la sienne, on cultivait depuis 1870 l’amour de la patrie comme « un sentiment dramatique, obligatoire et satisfaisant ». Avec le culte primitif de l’honneur, il convient (lorsqu’il publie ce texte dans la Revue des deux mondes, en 1964) que ce sont là des traits de mœurs tombés en suspicion et désuétude. Qu’en dirait-on aujourd’hui…En août 1914, Jacques Perret a 13 ans. Il voit son père et son frère partir à la guerre. Le premier est fait prisonnier ; quant au second, tireur, il savait que tout boutefeu doit s’attendre à des retours de flamme. Les casquapointes le lui ont rappelé cruellement. Leur mère se replia dignement « dans les larmes et sous les armes » ; écrasée de chagrin, elle n’en continua pas moins jusqu’au bout à « surveiller la France en veillant son enfant », s’abîmant dans la désolation jusqu’à ce qu’elle fut recrue de jours. Les lignes rapportant le voyage du père et du frère avec des déterreurs de cadavres, sur le champ de bataille, dans une Picardie transformée en « plaine figée dans son apocalypse », forment une page d’anthologie. Dans ce In memoriam comme dans ses récits de mer, il écrit si bien le français qu’on se demande parfois dans quelle langue il écrit.

Jacques Perret était un homme contre, un homme du refus. Rien de ce qui était français ne lui était étranger. Folliculaire de la réaction, écrivain du transcourant « plume Sergent-Major », styliste hors-pair qui buvait avec soin afin d’éviter tout faux-pli dans le jugement, il eut la faiblesse de ne jamais dire non à l’aventure et au voyage. Il tenait la littérature pour un art d’agrément qui aurait pris tournure de gagne-pain. Il aimait Aymé et aussi Bloy, Blondin, Conrad, Dos Passos; il en tenait pour le duc d’Anjou et la dimension sacrificielle de la messe selon saint Pie V. J’avais été à sa rencontre à la fin de ses jours, dans son appartement près du Jardin des Plantes où il cachait son bonheur d’être Français. Il avait quelque chose du Jacques Dufilho de Milady et du Crabe-tambour, les traits comme les idées, mais en moins âpre, plus doux. Dans sa chambre, il y avait deux cadres : dans l’un, le grand Turenne ; dans l’autre, son grand frère.

Pierre Assouline, La république des livres, blog de Pierret Assouline, 23octobre 2011

Partisan du trône et de l'autel, ainsi qu'il eut un jour l'effronterie de le confier à Bernard Pivot sur le plateau d'« Apostrophes », l'auteur du Caporal épinglé cultivait une saine nostalgie pour le dimanche de Bouvines. Un duel judiciaire en champ clos entre adversaires qui s'estimaient où,selon Georges Duby, on ne releva que sept morts au terme des échauffourées. Les guerres mondiales du XXe siècle et le carnage industriel qui les accompagnèrent ne purent pas avoir sa faveur. Surtout la Première,qui lui enleva son frère, Louis Antoine Marie Joseph Perret, sergent d'artillerie tué le 25 septembre1916 dans la Somme. Un quart de siècle plus tard, le romancier, qui avait déjà publié Roucou et Ernest le Rebelle fit la Seconde sans se poser de questions et sans se raconter d'histoires, corps franc en 1939,capturé par les Allemands, évadé puis engagé dans le maquis au sein de l'Organisation de résistance de l'armée. Auparavant, l'écrivain bourlingueur était allé faire le coup de feu dans le Rif marocain l'année de ses vingt ans. Pour faire bonne mesure, et comme s'il n'en avait pas assez des causes perdues, il reprit du service au début des années 1960 en faveur de l'Algérie française.

Le souvenir de ces guerres affleure dans les sept textes que les Éditions Le Dilettante ont enfouis dans la musette du caporal Perret et qu'elles nous dorment aujourd'hui à découvrir. À découvrir et non pas à redécouvrir, la plupart d'entre eux ayant paru dans des revues désormais introuvables. La plus émouvante de ces courtes méditations sur la guerre est la Mort de mon grand frère, manière de tombeau à l'homérique beauté. De son aîné, Jacques Perret ne fait pas tant un héros qu'un enfant humilié. Cet amoureux des arts, des armes et des lois de Notre-Dame la France se destinait a l'École des chartes, ll partagea le triste destin de tant de jeunes gens supérieurement qualifiés qui finirent « couchés, froids et sanglants, sur leur terre mal défendue » ainsi que l'avait prédit Charles Maurras dans Kiel et Tanger. « Ardent à vivre dans un passé vivant, il s'émerveillait d'être né dans le plus beau royaume sous le ciel et sa courte existence en fut enchantée jusqu'en ses jours les plus sombres et peut-être bien jusqu'à l'heure de sa mort. On peut dire au moins de lui qu'il n'est pas mort sans savoir pour quoi ni pour qui. » Du royaliste Perret, on aurait tort d'attendre l'exaltation de la guerre, façon Junger. À la suite de Maurice Genevoix, il tient une ligne de crête entre la niaiserie pacifiste et la fureur belliciste. Les personnages qui passent dans ses souvenirs ne ressemblent pas aux héros de Plutarque. Ce qu'il chante, lorsqu'il évoque ceux de quatorze et ceux du maquis, est très simple et très français • le courage enfantin, la camaraderie franche, la solidarité d'entrailles, l'honorable trouille et le bonheur du devoir accompli.

Sébastien Lapaque, Figaro littéraire, 20 octobre 2011

Dans l'album de famille des Perret, la guerre occupe une belle place. On y va, on y laisse quelque chose de soi, la vie parfois. Surtout connu pour Le Caporal épingle et Bande à part, Jacques Perret

(1901-1992) voit, pendant la Grande Guerre, son père rapidement fait prisonnier et son frère aîné, moins chanceux, tombé au champ d'honneur, ou plutôt d'horreur, comme des milliers d'autres. Ce

frère, il l'évoque avec pudeur dans « La mort de mon grand frère », des pages qui ouvrent ce recueil de sept textes parus entre 1945 et 1982 « Mon frère avait une passion pour l'Histoire de France.

On peut dire au moins de lui qu'il n'est pas tombé sans savoir pour quoi ni pour qui. » Son tour venu, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, lors de la guerre du Rif, que l'auteur fait ses armes.

Viendront ensuite la Deuxième Guerre avec le grade de caporal, la captivité, les évasions et les actions dans la Résistance, et, plus tard, de nouveau, la Méditerranée avec cette fois la guerre

d'Algérie. Certaines de ces expériences, Perret nous en dévoile des pans dans ce livre qui n'a rien d'une compilation d'images d'Épinal. Le bonhomme ne donne pas dans le devoir de mémoire comme l'on

rend un devoir de classe, contraint et forcé. Sa copie est composée au son d'une petite musique tout en dérision douce. Cela donne des tranches d'histoires parallèles souvent savoureuses. Le récit le

plus drôle est certainement « Accident du travail », quand Perret, à l'automne 43, s'entaille le pied d'un coup de hache. Dans un genre plus acide, « Prisonnier de guerre » nous vaut ses «

impressions » très lucides sur la prétendue fraternité en captivité. Ailleurs on le retrouve dans les ruines du Berlin d'après-guerre ou menant des opérations dans le maquis. À chaque fois, Perret y

cultive ce style si particulier, d'une simplicité qui touche au but et au cœur.

Anthony Dufraisse, Le matricule des anges, octobre 2011.

Jacques Perret revient et c'est une bonne nouvelle C'est même toujours une bonne nouvelle que de lire ou de relire ce styliste né, à la prose teintée d'ironie et de distance, sachant nous embarquer dans des récits où l'évocation des rois mérovingiens voisine avec celui d'un maquis pas comme les autres. Oui, c'est franchement une bonne nouvelle que de pouvoir à nouveau le lire car sa voix et sa musique nous manquent décidément. Dans ce nouveau recueil tout est à lire, bien évidemment depuis l'émouvant et profond texte sur son frère jusqu'au récit de la mort de Ramos, déjà évoqué dans Bande à part, en passant par l'appel à être sudiste ou le retour du prisonnier libéré à Berlin. Piochés dans des revues dans lesquelles ils dormaient bien sagement, ces textes (sept au total) nous offrent le plaisir de retrouver un écrivain bien français. Une rentrée littéraire qui en vaut assurément une autre.

Philippe Maxence, L'homme nouveau, 8 octobre 2011

Le courage en bandoulière

Délicieux écrivain et conteur, Jacques Perret nous raconte sa guerre au Maquis. Une douce leçon de patriotisme lucide et d'amour du pays. La guerre, Jacques Perret la connaît. Au cours de la première, son père fut fait prisonnier. Son grand frère, lui, laissa sa peau dans la Somme, le 25 septembre 1916, au lieu-dit L'Epine de Malassise, commune de Bouchavesnes. Depuis Louis Antoine Marie Joseph Perret repose dans le grand cimetière militaire de ce village du Santerre. L'excellent recueil Dans la musette du caporal, de Jacques Perret, que nous donnent à lire les éditions du Dilettante, s'ouvre avec la bouleversante nouvelle « La mort de mon grand frère ». II y évoque le cri étouffé de leur mère quand elle apprit l'affreuse nouvelle. Elle « venait de s'abîmer dans la désolation, elle y restera toute sa vie ». Ensuite, c'est de ses guerres dont nous parle Perret. II en parle avec une modestie qui invite au respect, une manière de dire « Je l'ai fait, et après ? La belle affaire » Monarchiste convaincu, Jacques Perret aimait avant tout la France. Son cher pays. II n'appréciait guère la République, et surtout, surtout, il détestait les Allemands. Ces Allemands qui en un temps réduit vinrent nous rendre des visites qui n'avaient rien de courtoises. II trouvait qu'ils faisaient tache, les Teutons, dans la campagne rieuse de notre beau pays. Alors, tout naturellement, il prit le maquis afin d'éliminer l'envahisseur doryphorien. C'est ce qu'il nous raconte dans les présentes nouvelles qui, initialement, furent publiées dans des revues (Opéra, La Nouvelle revue de Paris, La Revue des deux Mondes , etc ) Ce livre est beau. Pur. Celui d'un patriote Pas celui d'un dogmatique ou d'un nationaliste buté et recroquevillé sur son territoire. Dans « Pour Ramos », il rend hommage à un héros intrépide, ancien syndicaliste, tué au combat. II y parle aussi de ses frères d'armes, Grille, enfant trouvé de Bresse, élevé par un curé, Pillon, le flic, Mermet, ajusteur, qui se farcit deux guerres, Rendu, étudiant de Grenoble, Kampere, le charpentier , Blanchet, le communiste, etc. C'est poignant quand il dresse le portrait de Mermet qui plutôt que de « fignoler l'enfilage du ver sur l'hameçon numéro 10 ou cueillir les fraises des bois » préféra reprendre « une querelle intime et de longue haleine, la vieille bagarre avec l'Allemand. II n'a bien sûr, demandé conseil à personne, ni Londres, ni a Moscou. Quatre ans de guerre comme nettoyeur de tranchées. De là son dédain du combat à distance, comme si la vue de l'ennemi et la reconnaissance de son visage fussent les conditions d'un combat digne de ce nom » Ces nouvelles magnifiques sont des hommages pacifiques au courage. A l'engagement. Au patriotisme en ce qu'il a de plus noble, de plus désintéressé. C'est du Perret à l'état brut. Celui qu'on aime.

PHILIPPE LACOCHE, Courrier picard, 7 octobre 2011

Jacques Perret donne une leçon de Résistance

Le Dilettante s'est fait une spécialité des inédits de Jacques Perret, l'auteur du Caporal épinglé. C'est le septième petit volume en vingt ans. Agréablement édité, La Musette du Caporal ressuscite, pour notre plus grand plaisir, sept textes parus autrefois dans la presse et qui se seraient perdus sans le travail de deux de ses petits fils, Jacques et Louis, puisque Perret lui-même ne gardait pas toujours les produits de sa plume. Dans cette Musette, très guerrière - mais il est vrai que Jacques Perret, lui, l'a faite, la guerre -, on retiendra immédiatement un texte poignant sur la mort de son frère aîné pendant la Grande Guerre, paru en 1964 dans la « Revue des deux Mondes ». Mais personnellement, j'ai un faible pour un autre texte, recueilli dans cette Musette. Perret nous raconte la mort de ce Rames dont il est question dans Bande à part. Paru en octobre 1945 dans la « Revue de Paris », ce Pour Ramos est un admirable plaidoyer pour la vraie Résistance, celle qui est uniquement une affaire d'honneur « Il est bien regrettable que l'appétit de pouvoir, la soif de renommée, le brouhaha d'une réclame impertinente, l'exhibition de gloires indues et l'esprit d'exploitation aient déjà compromis dans l'esprit du public la réputation de la résistance, et, par ricochet, celle du maquis. Je pense à mes camarades. Ils n'ont pas jugé que leur séjour au maquis pût leur donner des titres à gouverner la France ou des droits à se disputer impunément je ne sais quel privilège de mauvais aloi. Ils poursuivent aujourd'hui leur petit bonhomme de chemin, sans exiger la vénération de l'Univers » Voila ce qu'écrivait Jacques Perret quatre mois après la fin des hostilités. Il me semble que c'est toujours un peu d'actualité, tant il est vrai que la France ne s'est pas vraiment remise (au moral en tout cas) ni de la "défaite" de 1940 ni non plus de la "Victoire" de 1945.

Joël Prieur, Minute, 20 septembre 2011

http://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=1&srid=304&ida=13961